人間なので色々な考えを持った人がいます。

私も0に出来るとは思いますが、でも私の答えは出来ないです。

事例

Aさんの事故に関する報告書

20〇〇年11月28日朝6時30分ごろ、ご入居者10名、看護師4名で施設の周りを散歩しました。入居者のうち4名は車いすで移動、残り6名は自立歩行。散歩が終わり施設へ戻る途中、6時50分ごろAさんがバランスを崩し頭を地面にぶつけてしまいました。看護師4名は車いすを押しており近くにいた看護師もとっさに支えることはできませんでした。

倒れた時はどこが痛いかなどの会話やコミュニケーションは普通に取れていました。

病院検査の為、ご家族様に連絡確認し7時にB病院へ向かいました。

救急外来でしたが検査に時間がかかり脳内出血があることや、この病院で手術はできないということになり9時40分ごろC病院へ移送となりました。

この対応時間中にAさんは意識消失していきました。

ご家族のご意向として手術はせずに実家に連れて帰る選択をされました。

翌日、29日リーダー宛に施設の対応が悪かったので、Aさんの意識が無くなってしまったのではないかなど詳しい事情が知りたいと申し出があり午後から説明を行いました。

事故報告書やケアプラン・フェースシート・介護記録などの情報をご家族に開示し、ご理解をしていただくようお話をしました。

まだ納得はされておらず直接B病院のDrの意見を聞きたいとのことです。

※クレーム対応についてはこちらの記事を【失敗しない対応】介護のクレームは貴重なご意見 読んでください。

事故に対する施設側の考え方

例えば、よく廊下を歩き回る認知症の人は転倒の危険があるので歩かないように車いすに身体をひもで縛り付けました。

この方法で転倒の事故は簡単に防げますよね。

しかし、最も大事なものを犠牲にしているのではないでしょうか?

人間としての当たり前の暮らしを奪っているのです。

個人の尊厳を傷つける行為です。

拘束は身体的虐待に該当します。

※参考:虐待・身体拘束の定義とは?

老人ホームは入居者の一人一人が自分らしく毎日を暮らす「生活の場」です。

高齢者の自立した生活を支えるという観点からは事故防止を目的としており日常の行動を過度に抑制したり制限したりするのは望ましくありません。

では、どうしたらよいのか?みなさんは疑問に思うでしょう。

事故に対する考え方・認識を変えてみてください。

まず、事故は0にできない。

事故には2種類あります。

未然に防げる事故と防げない事故がある。

そして、防げない事故というものは数少ないということです。

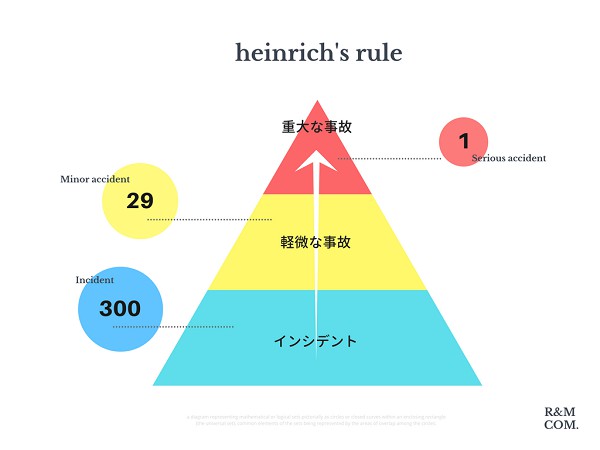

ハインリッヒの法則で事故を未然に防ぐ

1つの大きな事故が起きるには29の小さな事故と300の危険を感じる出来事があると考えます。

1:29:300

そして300のインシデントの背景にはさらに数千から数万の不安全行動や不安全状態が存在するとハインリッヒは主張しているためです。

つまり日常的な行動の管理こそが事故や災害を防止するための最高の手段であると主張しているわけです。

1928年、もう1世紀近く前に発表された経験則が今なお引用され続けている背景には時代の変化あるいは技術革新や進化があっても、人間の行動特性は大きく変化していないことを示唆している点です。

「注意をします。意識を持って仕事をします。」この人は同じ事故を繰り返します。

なぜ事故が起きたのか、原因を考えようとしない人は必ず同じ事故を起こします。

事故を5段階で評価

- ルール違反で起きる事故

- スタッフのミスが原因で起きる事故

- 基本的な事故防止対策、標準的な技術で防げる事故

- 事故防止のためには、高度な技術や、特別な知識が必要とする事故

- どんな対策を講じても防げない事故

1.2.3で起きる事故は施設の責任が大きいです。

しかし家族が施設に期待し求めるのは5です。

利用者のトラブルが起こる前に入居者が抱えるリスクに関してきちんと説明をして理解、納得していただき協力をお願いしましょう。

家族への説明と事故リスクの共有

年齢的にも身体の筋肉が衰え弱くなっていますので歩行時も不安定になっています。

施設としては歩くときは杖を持ったりスタッフを呼んで一緒に歩いたり、トイレやお風呂では立ち上がる時に必ず手すりを持って立つようにお願いをしています。

施設で安全な生活を過ごしていただきたいと思っているので、ご家族様からもご本人にお話しいただけますか?

無理なことはせずに、一人では危ないと思うときはスタッフを呼ぶようにお伝え願えますか?

もしくは、私たちスタッフのお願いを聞いてくださらないんです。

どのようにお伝えしたらわかってもらえますかね。とご家族様に助けを求めてみてはいかがでしょうか?

私たちよりもご家族様の方が入居者様のことを詳しく知っています。

「母は昔から言うことを聞かないんですよ。スタッフの皆さんにご迷惑をおかけしますが、これからもよろしくお願いします。」など、理解してくださるご家族様もいらっしゃいます。

※この場合、利用者さんがいうことを聞いてくれなくても良いんです。ご家族様に状況を伝え、ご家族様が利用者様の介護に責任をもってもらうためのアプローチです。

重要なポイント

- ケアの内容を説明します。ご家族様に利用者さんに関するリスク内容を共有をします。

- 記録に残す。〇月△日転倒リスクの話をする。可能ならご家族様のサインと説明者のサイン

介護事故報告書の目的

- 事故の発生状況・原因を明らかにして同じような事故を未然に防ぐために行います。

- 正確な情報を集めてからご家族様に書面で説明報告をします。

- 裁判などに備え事故発生から対応が終わるまで情報を記録管理します。

まとめ

現場では事故を未然に防ごうと様々な工夫が考えられています。

時には世間の常識とはかけ離れたことを現場では行われていたりします。

しかしその裏にはさまざまな事情が隠されています。

施設側の考えとご家族様側の考え立場が違えば希望することも異なります。

折り合いをつけるためにも常日頃から定期的に連絡を取り合うことが重要かと思います。

【おススメ記事】

- 【失敗しない対応】介護のクレームは貴重なご意見

- 生活に溶け込んでいるユニバーサルデザインの具体例

- これを知っていれば焦らない!ターミナルケア時の対応と心構え

- 介護の【現場大好き】元管理者が思い描く”理想のコミュニケーション”とは

- 介護現場での5Sとは?失敗しない効果のある取り組み方

[…] 介護における事故は0に出来ますか? […]